四年血瘀,吃尽活血药,连药罐子都快熬出花来了,结果竟比不过姥姥那个“土得掉渣”的笨办法?谁能想到,那看不上眼的一招,居然是破局关键。

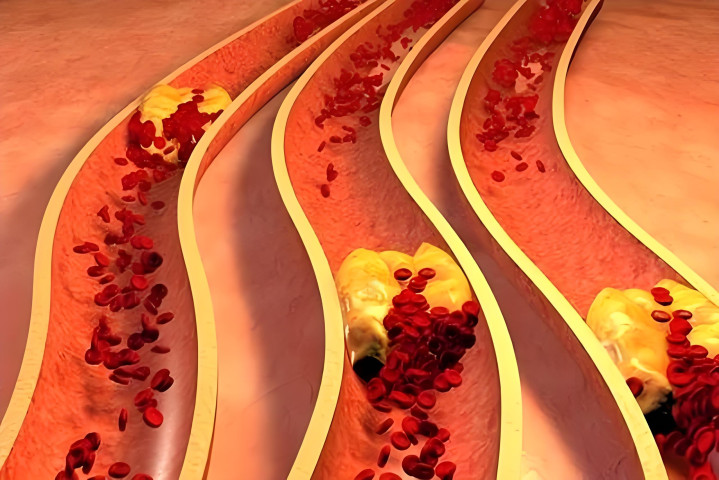

血瘀这东西,说穿了就是身体里的“水泥块”。它不疼不痒,但能让你整个人都像卡了壳。气色差、月经乱、胸闷心慌没来由,医院查不出啥大病,但身体就是不对劲。

大城市的姑娘,吃的是进口营养品,穿的是智能健康手环,结果血瘀还是缠上了她。不是缺药,是缺门道。

四年前,她刚工作,年轻气盛,天天熬夜加班,对着电脑十个小时不眨眼。日子过得像加速器,身体却在悄悄踩刹车。

起初,是小腿沉、脸色暗,偶尔来个姨妈就跟打仗一样。她不当回事,觉得年轻人嘛,哪有不累的?结果一年下来,气血像水管里的锈水,怎么冲都不顺。

她去了三甲医院,挂了妇科、内科、中医科,一圈转下来,药吃了四种,汤熬了六味,效果却像打了个盹——醒了个寂寞。

医生说是“血瘀体质”,建议她活血化瘀。她以为活血就是猛药伺候,丹参、红花、川芎轮番上阵,结果吃到胃病都犯了,脸色还是那个“灰扑扑”。

直到有天,她回老家,姥姥看了她一眼,说了句:“你这是血走不动了,药不是全能的,得让身子自己动起来。”

她当时翻了个白眼,心想这不是废话么?可姥姥接下来那套“笨办法”,却真把她的血路给“搅活”了。

姥姥让她每天早晨空腹走田埂,不是快走,是慢慢晃着走,脚跟落地、胯骨带力、眼望远山。听起来像养鸡的节奏,但她坚持了三个月,小腿不沉了,脸上开始有光。

她不信邪,回城后一查,居然经血颜色变红了,血块减少了。这不是巧合。她去查了资料,才发现——动起来,才是活血的第一“猛药”。

国家中医药管理局早在2020年就发布过公告,指出血瘀体质者需“动中化瘀”,光靠吃药,等于坐着冲马桶,水都没压力,怎么冲得掉?

权威研究也早有论断。北京中医药大学的团队曾在《中医杂志》上发表论文指出:适度运动能显著改善血瘀症状,提升外周血液流速,比单纯药物干预更具持续性。

她开始调整生活节奏,不再追求“熬夜后补觉”,而是每天坚持早起半小时,晨走、泡脚、顺时针揉腹。这些看似“慢悠悠”的事,慢慢把她从“血瘀泥潭”里拉了出来。

她还改了饮食。姥姥说得对:“活血不是靠补,而是靠清和动。”她把奶茶换成了红豆薏米水,炸鸡换成了山楂炖牛肉。不是清苦养生,而是让身体别堵住了。

最让她惊讶的是,姨妈不再“走走停停”,量也正常了,颜色竟然不再暗红发黑。她回医院复查,医生说她体质改善了,血流动力学数值明显提升。

她这才明白,姥姥的“笨办法”,其实是最贴合身体逻辑的正道。

在现代医学里,“血瘀”并不是一个单独的疾病,而是一种血液循环障碍的“体征”。中医说它是“瘀阻脉络”,西医看它是“微循环障碍”。

数据不会骗人。中国中医科学院的研究显示,在40岁以下女性中,约有36.8%存在不同程度的血瘀表现。尤其是久坐、压力大、缺乏运动的人群,血瘀的几率更高。

更可怕的不是血瘀本身,而是它背后的隐患。长期血瘀,会造成内分泌紊乱、宫寒不孕、甚至诱发子宫肌瘤。而这些,都是在“不疼不痒”的日常中悄然种下的祸根。

她回头看那四年,吃了多少药、跑了多少医院,不如那三个月晨走来得实在。

她开始跟朋友讲这个事,结果一个接一个地试。有人痛经缓了,有人脸色红润了,有人连手脚冰凉也不见了。

这不是神迹,是身体终于被“唤醒”了。

活血,不是猛药伺候,不是一口气吞下十味中药。而是让身体自己“动”起来,呼吸起来,流动起来。

姥姥说得朴素:“血就跟水一样,搁那儿不动,就臭了。”现代人光知道补,忘了通。结果越补越堵,越吃越虚。

她终于明白,最好的“药”,其实不是药。是规律的生活,是规律的运动,是少熬夜、多走路、三餐定时、心情平和。

当然,她也没放弃医疗支持。她懂得查体检、看数据、听医生专业建议。可她不再把“吃药”当唯一的出路。她学会了自救,学会了顺着身体的气脉走,而不是硬拗着它走。

她活得更轻盈了,不是因为体重轻了,而是因为血液终于“流畅”了。活血,真不用猛药。那“笨办法”,才是最不容易失效的智慧。

回到开头,那四年吃药如命的她,终于靠“慢悠悠”的生活节奏,把身体从“血瘀牢”里解救出来。

不是她幸运,是她终于听懂了身体的节奏。是的,慢一点,活得才顺一点。

别等到身体拉警报,才想起姥姥的“笨办法”。

参考文献:

[1]王丽华,刘晨曦. 血瘀体质与女性月经不调的相关性研究[J]. 中医杂志,2022,63(03):251-254.

[2]国家中医药管理局. 关于发布《中医体质分类与判定》国家标准的通知[Z].2020.

[3]张晓莉,李建军. 运动干预对血瘀体质人群微循环的改善作用研究[J]. 中国中医基础医学杂志,2023,29(05):712-716.

声明:本文内容根据权威医学资料及作者个人观点撰写,仅用于健康科普,不构成任何医学建议,若有身体不适,请及时就医。

一直牛配资-股票配资杠杆-场外配资公司-炒股如何加杠杆提示:文章来自网络,不代表本站观点。